給食の衛生管理マニュアル|食中毒を防ぐ調理・点検・温度管理の基本

はじめに

学校給食や保育園給食、福祉施設などで提供される食事は、毎日多くの人が口にする「安全な食の現場」です。そのため、食材の保管から調理・提供までを正しく管理する「衛生管理」が欠かせません。

近年ではノロウイルスやO157などによる食中毒の発生を防ぐため、HACCP(ハサップ)に基づいた衛生管理の導入も求められています。

この記事では、給食現場で必要な衛生管理の基本、調理・点検・保管・温度管理のポイント、そして職員教育までをわかりやすく解説します。

目次

1. 給食における衛生管理の目的と重要性

給食の衛生管理とは、食品の汚染を防ぎ、安全な食事を提供するために行う一連の管理体制のことです。学校給食や保育園給食などの大量調理現場では、わずかな衛生不備が食中毒の発生につながるリスクを持ちます。

衛生管理の目的は主に3つあります。

- 食中毒の発生防止

- 清潔で安全な調理環境の維持

- 食品・器具・従業員の衛生状態の継続的な確認

これらを実現するためには、マニュアルの整備と日々の点検が不可欠です。

衛生管理の目的は「食の安全を守ること」。マニュアルに基づく継続的な取り組みが、給食現場を守る基礎となります。

2. 食中毒防止のための基本的な考え方

給食現場で発生しやすい食中毒を防ぐには、汚染・増殖・生残の3つのリスク要因を断ち切ることが重要です。

2-1. 「汚染」を防ぐ

食材の受け入れ時から調理までの各段階で、細菌やウイルスを持ち込まないようにします。

納品された食材は外袋を外してから冷蔵庫に保管し、生鮮食品と加熱済食品を区別して保管します。まな板・包丁・トングは「生もの用」「加熱用」「野菜用」など用途別に色分けして使用し、交差汚染を防ぎます。

2-2. 「増殖」を防ぐ

細菌は温度管理が不十分だと急速に繁殖します。調理前後の保管は、冷蔵(10℃以下)・冷凍(−15℃以下)を徹底し、加熱は中心温度75℃以上を目安に行います。

また、調理後の食品はできる限り早く提供し、長時間の常温放置を避けることが重要です。

2-3. 「生残」を防ぐ

加熱後も細菌が残らないよう、十分な火入れを行いましょう。特に肉・魚・卵を使った料理は中心部までしっかり加熱することが必要です。再加熱が必要な場合も、同じ温度基準を守ることが大切です。

食中毒防止の基本は「汚染を防ぐ・増殖させない・残さない」。この3つの原則を徹底することで、リスクを最小限に抑えられます。

3. 衛生管理の具体的な実施項目

衛生管理は、調理環境・従業員・食材・器具といった多方面で行われます。

3-1. 調理環境の清掃・点検

調理室は毎日の清掃と週1回の徹底清掃を行いましょう。床や排水口の汚れは菌の温床になりやすいため、専用洗剤でこまめに洗浄・消毒を行います。

点検項目としては、「換気扇の清掃状況」「壁や天井のほこり」「照明カバーの汚れ」などもチェック対象です。施設全体の衛生度を保つことが、調理安全の第一歩です。

3-2. 従業員の衛生管理

従業員の健康状態も衛生管理の一部です。

勤務前の体調確認・検便の実施・手洗いの徹底・清潔な制服の着用が求められます。

爪は短く整え、手指の傷には防水絆創膏を使用。調理中のマスク・帽子・手袋の着用は必須です。感染症流行期には、体調不良者を無理に勤務させないことも重要な対応です。

3-3. 食材の保管と点検

食材は納品時に「品質・温度・表示ラベル」を確認し、冷蔵・冷凍・常温に分けて保管します。

冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は−15℃以下を目安に温度を維持します。庫内の整理整頓を行い、古い食材が奥に残らないよう“先入れ先出し”を徹底します。

3-4. 調理器具の洗浄と消毒

調理器具は、使用後すぐに洗浄・すすぎ・消毒を行います。洗剤の濃度や水温も基準に従い、乾燥は自然乾燥または専用ラックを使用します。

特にまな板・包丁・おたまなどは、用途別に管理することで交差汚染を防止できます。

衛生管理は「環境・人・食材・器具」の4分野を日常的に点検し、清潔を保つことが基本です。

4. 温度管理と記録の徹底

温度管理は、衛生管理の中でも最も重要な項目です。菌の繁殖を抑え、安全な給食を提供するための根幹です。

4-1. 加熱と冷却の温度基準

肉・魚・卵などを調理する際は、中心温度75℃以上・1分以上の加熱を徹底します。

調理後、提供までの保温温度は65℃以上、冷却する場合は10℃以下まで速やかに下げます。温度計は定期的に校正し、正確な数値を確認します。

4-2. 温度記録表の活用

冷蔵庫や加熱調理機器の温度は、毎日記録表に記入して管理します。

朝・昼・夕の3回測定を基本とし、異常がある場合はすぐに原因を確認します。温度記録表は監査時にも提出を求められる重要書類の一つです。

4-3. 検食とサンプル保存

提供直前の検食を行い、味・見た目・温度・異物混入の有無を確認します。

検食した食品の一部を「食品サンプル」として冷凍保存し、食中毒発生時に原因調査ができるよう備えます。保存期間は48時間以上が基本です。

温度管理は「加熱・保温・冷却・記録・保存」の一連の流れを徹底することで、食中毒のリスクを効果的に防げます。

5. 衛生管理マニュアルの作成と運用

衛生管理を継続的に行うには、職員全員が共通認識を持てる「衛生管理マニュアル」の整備が欠かせません。

5-1. マニュアルに盛り込む内容

・食材の受け入れ、保管、調理、提供の手順

・温度・清掃・点検の記録方法

・食中毒発生時の対応フロー

・従業員の健康管理方法

・調理器具の洗浄・消毒手順

・毎日の点検チェックリスト

これらを写真や図を交えてまとめると、誰でも理解しやすく実践しやすいマニュアルになります。

5-2. 定期的な見直し

マニュアルは一度作ったら終わりではありません。

調理工程の変更や新しい食材の導入、季節によるリスクの変化に応じて、定期的に更新する必要があります。

また、職員研修を通じて内容を周知し、現場で実践できているかを確認します。

衛生管理マニュアルは、職員全員が同じ基準で安全な調理を行うための“現場の教科書”です。作成・更新・教育を継続的に行うことが信頼につながります。

6. 給食施設での衛生点検と改善体制

衛生管理の実効性を高めるには、定期的な点検と改善が不可欠です。

6-1. 日常点検

毎日の始業前・終業後に、厨房・器具・冷蔵庫などの点検を行います。

点検項目には「床の清掃状況」「冷蔵庫温度」「手洗い場の石けん・ペーパー設置」などが含まれます。小さな不備も放置せず、その日のうちに改善しましょう。

6-2. 定期点検・第三者チェック

月1回または季節ごとに衛生責任者や外部委託先による点検を行うと、現場の盲点を発見できます。

自治体や教育委員会の指導監査にも備え、点検記録をファイルにまとめて保管しておくことが望ましいです。

6-3. 食中毒発生時の対応

万が一食中毒が疑われる症状が出た場合は、速やかに保健所へ報告し、関係者の聴取・サンプル提出・原因調査を行います。

施設内の調理を停止し、徹底的な洗浄・消毒・再教育を行うことが再発防止につながります。

点検と改善の継続こそが、衛生管理の品質を高める最大のポイントです。

7. 外部委託サービスによる衛生管理の効率化

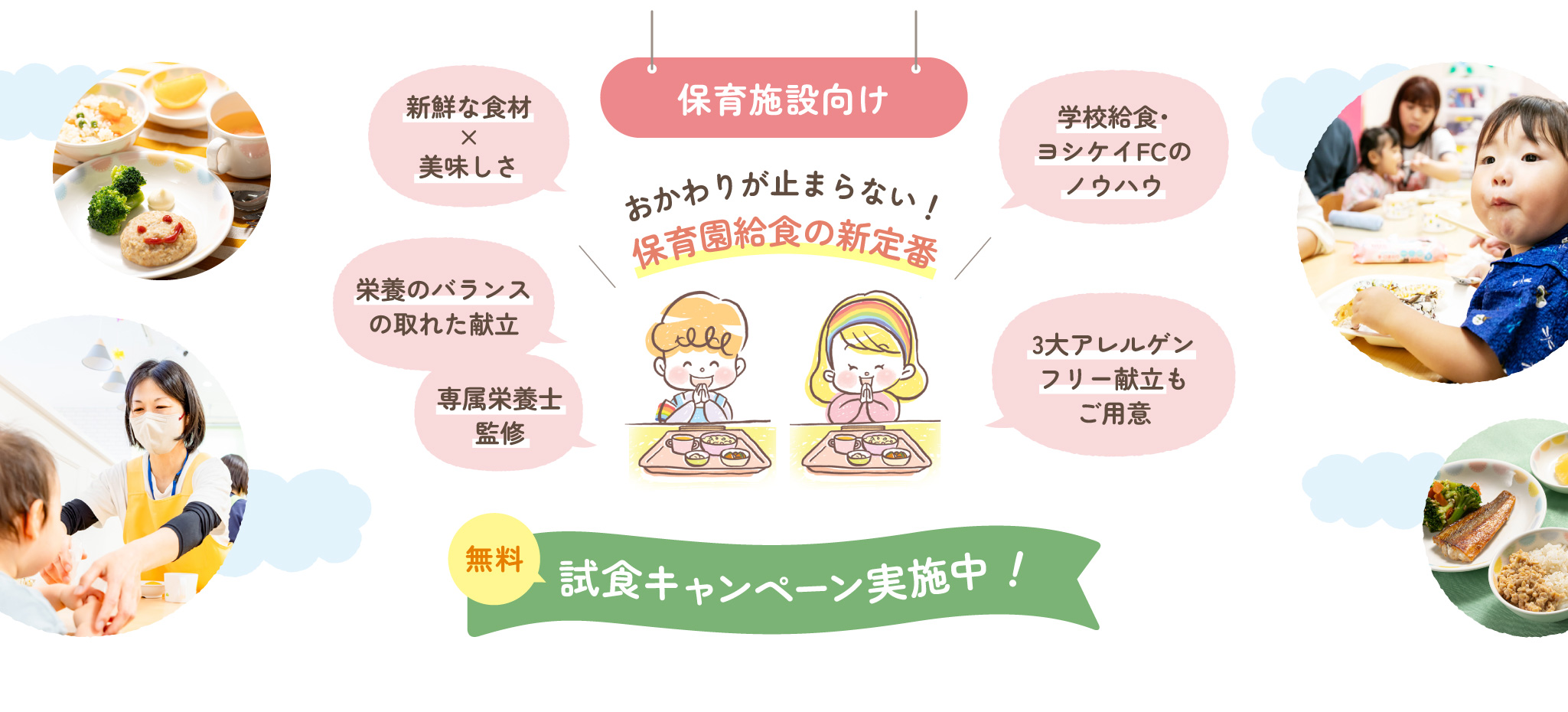

近年では、専門的な給食委託サービスを活用して衛生管理を強化する施設も増えています。

「はぴみる」のような給食委託サービスでは、栄養士や調理責任者がマニュアルに基づいて調理・衛生を一元管理し、現場の負担を大幅に軽減できます。

また、自治体や教育機関の監査基準に沿った帳票・温度記録・検食管理も標準化されており、日常点検から監査対応までスムーズに対応可能です。

特に複数施設を運営する法人では、衛生管理の統一化と報告体制の効率化に大きく貢献します。

外部委託サービスを活用することで、現場の衛生負担を減らし、専門的で安定した衛生管理体制を構築できます。

8. まとめ

給食の衛生管理は、食中毒を防ぎ、安全でおいしい食事を提供するための基盤です。

汚染を防ぐための分離・洗浄、菌の増殖を抑える温度管理、従業員の衛生教育、そして点検・記録の徹底——このすべてが連携してこそ、安心できる給食運営が成り立ちます。

衛生管理マニュアルを整備し、定期的な点検と改善を続けることで、日常の業務に「安全」が自然に組み込まれていきます。

また、「はぴみる」のような専門サポートを取り入れることで、より高度で効率的な衛生体制を実現できます。

給食の衛生管理は、“見えない安全”を支える仕事です。日々の小さな確認と記録が、子どもたちや利用者の健康を守る最も確実な方法なのです。